世界中の猫が顔を洗うように、多くの幼児さんたちも鼻をほじりますよね。

大人からみると汚いからやめてー💦

鼻の穴が広がっちゃうからやめてー💦

と言いたくなってしまうものです。

そもそも、なぜ多くの子どもたちは鼻をほじるのか🤔

今回は、子どもの発達段階や心理の視点から、現役児発管の筆者が本気で考察してみました!

- 「鼻ほじりを減らしたいけど、どう声をかけたらいいの?」

- 「放っておいたら自然におさまる?」

そんな疑問も解消できるようにお話ししていきます!

子供はなぜ鼻をほじるのか?0~2歳

子供が鼻をほじるのには様々な理由があります。

・探索活動による鼻ほじり

0~2歳くらいの子供は感覚運動期と言って、自分の身体の感覚や周囲の環境を知ろうとする時期です。

自分の顔を触っているときに、「ここに何かある!(鼻のこと)」😲 と発見して、面白くて触っていることもあります。

親としては「うわっ、鼻ほじらないで!」と思ってしまいますが、これは子どもが発達していく過程で必要な行動である可能性もあります。

顔の真ん中に鼻があると認識したり、手足の感覚など自分の身体図式を知ることは幼児期のお子様にとってとても大切なことなのです。

・鼻の不快感を何とかしたい!

単純に鼻がかゆい、ムズムズする、鼻くそが詰まってる、子どもは「異物感」を取ろうとするため、鼻ほじりが増えたりします。

風邪などで鼻が詰まっているときは、家庭用の鼻吸い機を活用して本人が不快感を感じる前に取り除いてしまうのもお勧めです!

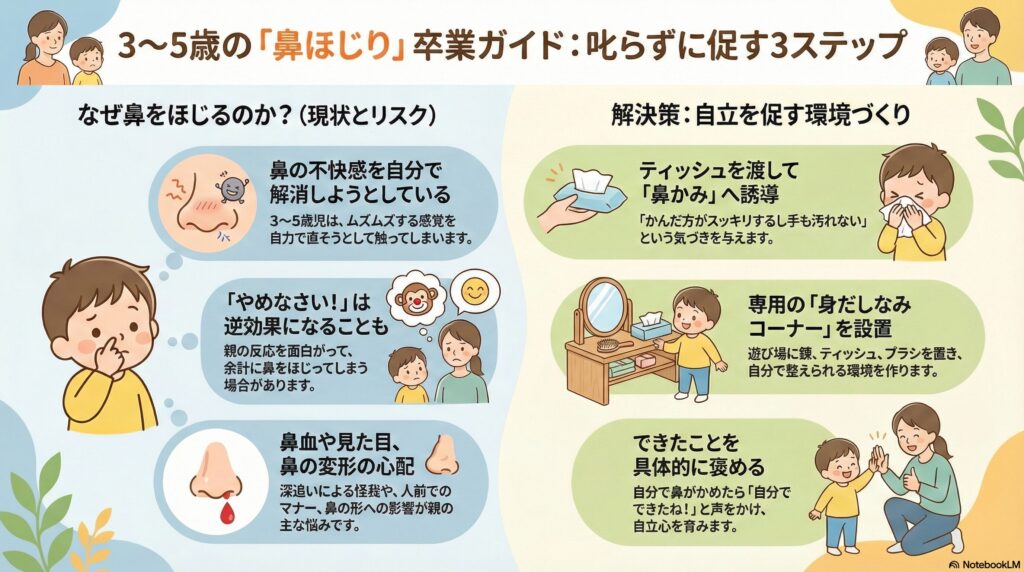

子供はなぜ鼻をほじるのか?3~5歳

この時期のほじりは、鼻の不快感を自分で解消しようとして触る子が多いと思います。

でも深追いしすぎて鼻血が出るのも心配ですし、人前だと見た目も気になりますよね。

何よりも、可愛いお鼻が広がったらこまるーーー💦笑

かわいい我が子のことですもの、些細なことでも心配になってしまいますよね

「やめなさい!」というと親の反応が面白くて余計にやる子もいるので(うちの子はこのタイプ)。

しつこく声かけするよりも鼻がかめるようになる子が多いので、ティッシュを渡して鼻をかむように促すと、鼻をほじるよりも「鼻をかんだ方がすっきりするし手も汚れないぞ!😲」と気づいてくれるかもしれません。

この時期は、人の目を意識した行動ができるようになってくるので、「ダメ!」と禁止するよりも、自分で鼻がかめる環境を整えるのがおすすめです。

例えば、子どもの遊ぶスペースに鏡やティッシュ、ブラシを置いて身だしなみを整える場所を作り、鼻がかめたら「自分でできたね!」と褒める声かけをすると効果的です。

鼻くそって食べるとどうなる?

鼻をほじるところまではまだ百歩譲れるとしても、さすがにその鼻くそを食べるとなると話は別ですよね!!笑

汚いので食べないでほしいですが、そもそも食べるとどうなるのでしょうか?

鼻くその正体は、鼻水やホコリ、細菌やウイルスが固まったものです。

胃酸で殺菌されるので、食べたからと言ってすぐに健康被害があるわけではありません。

しかし、昔は爪をかんだり鼻くそを食べると「ギョウチュウがわくよ!」などと言われていましたよね!(昭和生まれの筆者だけでしょうか🤔笑)

私もそれが心配で調べてみました!笑

結論、今はほとんど蟯虫感染はないそうなので鼻くそを食べていても蟯虫に感染するリスクは低いです。

とはいえ、念の為に感染ルートをお伝えしましょう(笑)

ギョウチュウ(蟯虫)は「卵を口から取り込む → 腸で孵化する → 夜、肛門付近に卵を産む」というサイクルで感染する寄生虫です。だからギョウチュウが体に入るのは、口から卵を飲み込んだときだけ!(気持ち悪い!笑)

ギョウチュウの卵は目に見えないほど小さいので、かゆくて掻いたときに肛門付近や下着、布団などに卵が付着する

↓

気づかずに手で触れてしまい → 鼻をほじる

↓

鼻くそを口に入れる(感染する)

こういう流れで、手指経由の経口感染が起こるリスクがあります。

鼻くそそのものにギョウチュウがわくわけじゃないですが(ギョウチュウは0.1%以下なので感染のリスクは低い)、汚れた手を口に入れる習慣が感染症の原因にはなりうるので、手を洗ったり、ティッシュで鼻をかむなど清潔にする習慣がめちゃくちゃ大事です!

まとめ

- 0~2歳の鼻ほじりは、発達に必要な探索活動の可能性もあるので、手が汚れていたら拭いてあげるなどの対応でOK!

- 3~5歳の鼻ほじりは、自分で鼻をかめるように環境を整えたり、鼻をかめた時に思い切り褒める!

- ギョウチュウ等の感染リスクは少ないものの、不衛生で習慣化したくないので、自分で鼻をかんだり、手洗いする習慣作りをする。

鼻をほじる癖は親としては気になってしまいますが、

「発達に必要な行動なのかな?」

「鼻が詰まっているのかな?」

と、まず子どもの気持ちや状態に目を向けてみることも大切です。

もし理由が分かれば、鼻をほじる代わりにどうしたら良いかを一緒に考えたり、楽しく解決できたらいいですね♪

困りごとがあれば、こんな時「まめこならどうする?」とコメントをもらえると嬉しいです!

コメント